みなさんこんにちは!美琴です✨

今日はフィリピンの超かっこいいクワガタ、

「インターメディアツヤクワガタ」

の育て方について

自分の経験から少し共有できればと思います!

今回はその中でも重要な

幼虫の育て方

についての記事を書きます。

センシティブといわれるツヤクワガタの幼虫ですが、

私は6個体飼育し、全個体落とさずに成虫にできました✨

私がどのように幼虫飼育をしたのかここでお伝えします!

よろしくお願いします!

インターメディアツヤクワガタについて

インターメディアツヤクワガタは、

「ダールマンツヤクワガタ」というクワガタの中の一つの亜種です。

フィリピンのパラワン島、ネグロス島に分布しています。

「亜種」のいうのはざっくりいえば、「種」のさらに細かい分類だと思っていただければ大丈夫です。

本来なら

「ダールマンツヤクワガタ亜種インターメディア」

のように呼ばれるのが一般的だと思いますが、

インターメディアという亜種の存在があまりにも強いため

通称「インターメディアツヤクワガタ」となっています。

なぜ存在感があるのかと言われると、やはり特筆すべきはそのサイズ感ではないでしょうか。

最大100mmを超える体長はツヤクワガタ属最大級です。

加えて、スタイリッシュな体型とスラリと伸びた1対の大顎も本亜種の魅力です。

飼育する上で私が意識したポイント

インターメディアツヤクワガタをはじめとするツヤクワガタの仲間は、

幼虫が弱い(死にやすい)と言われています。

そんなインターメディアツヤクワガタを飼育するにあたって私が意識したことは2つあります。

それは、

- 発酵が進んだマットを使う

- マット交換は慎重に行う

ということです。

順に解説していきます。

発酵が進んだマットを使う

まず私が意識したことは、

発酵が進んだマットを使う

ということです。

以前、ツヤクワガタの仲間は消化する能力が低いと聞いたことがありました。

そして、

「消化する能力が低い」ということは、

「大きな分子を分解をするのに負担がかかる」

ということだと解釈しました。

ということは、既にある程度分解が進んだものを餌として与えれば良いのではないかと。

具体的には、発酵が進んで色が黒くなったマット(幼虫飼育用の土)を使うようにしました。

毎回マットを交換するときに落ちて(死んで)いないか不安だったのですが、

どの個体も無事に生存していました。

マット交換は慎重に行う

続いてのポイントは、

マット交換は慎重に行う

という点です。

ツヤクワガタの仲間(に限った話ではないのかもしれませんが)では

体外に排出したフンにバクテリアが含まれており、

そのバクテリアが周囲のマットに作用し分解を助けてくれる、と聞いたことがありました。

とすると、

マット交換時、フンだらけになった古いマットを全部捨ててしまいたくなる気持ちはありますが、

古いマットを一部取っておくことでそれが新たに追加したマットを分解し、幼虫が食べやすくしてくれる

ということになるのではないかと考えました。

具体的に私が行ってきた交換方法を図で解説します!

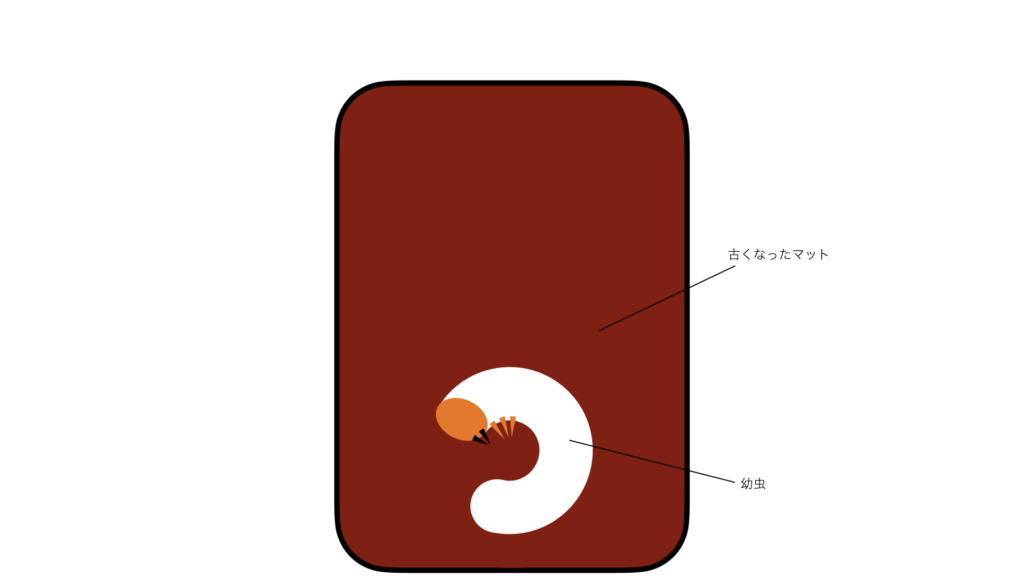

まず、交換前の状態です。

古くなったマットの中に幼虫がいます。

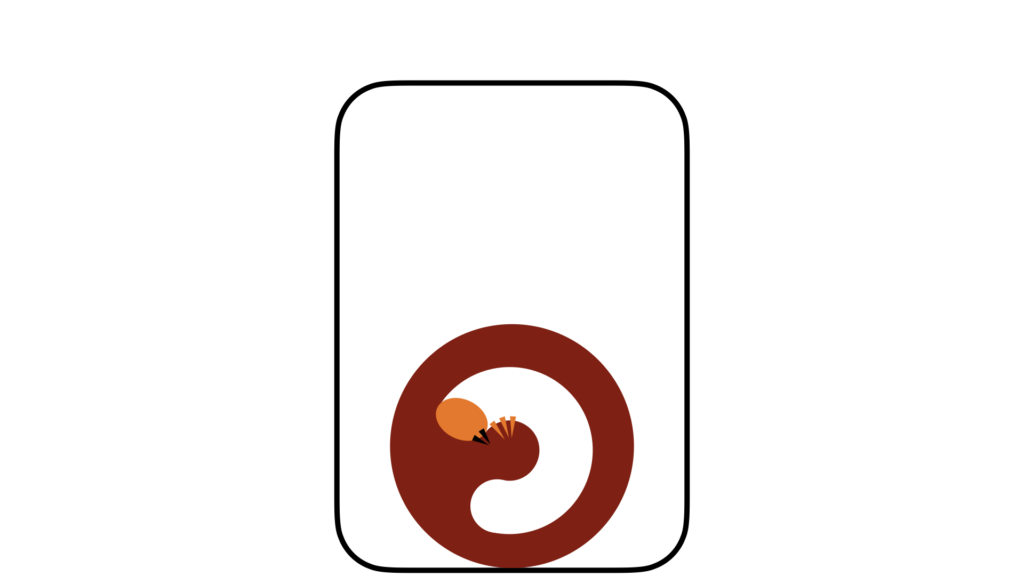

そこから、古いマットを一部残して全部捨てます。

古いマットは幼虫の身体が全部隠れるくらいには残しておきます。

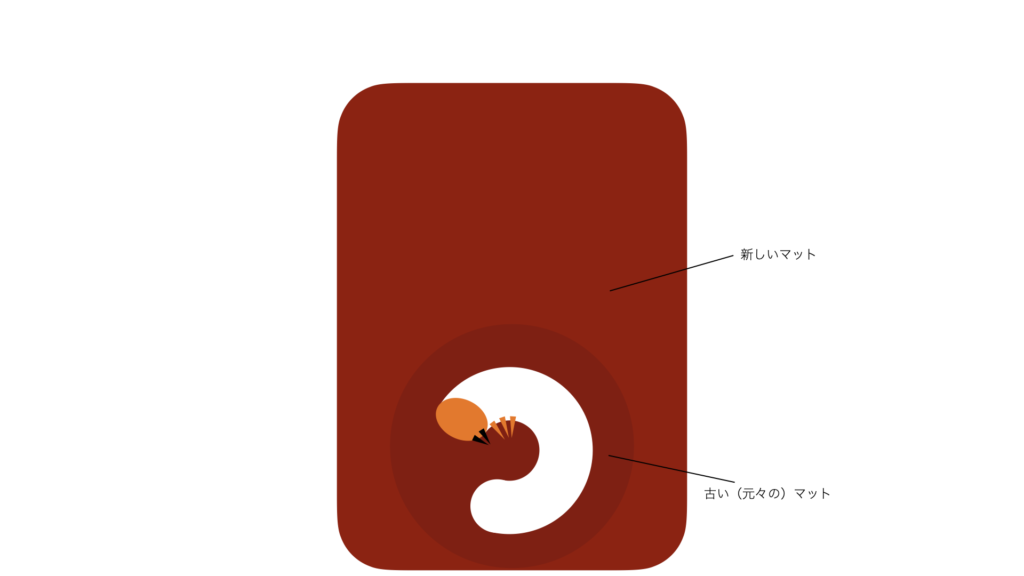

そして、新しいマットを追加します。

大事なことは、新しいマットに直に幼虫を触れさせないこと。

幼虫がびっくりしないように必ず古いマットで一旦覆い、その上から新しいマットを入れるようにします。

また、ここでもう1つ大切になってくるのが、

マットは固詰めしない

ということです。

インターメディアの幼虫を飼育するにあたって私が下調べした中に、

ツヤクワガタの幼虫は硬いマットすらもストレスになりうる

というのがありました。

ですので念のためマットは一切固詰めせず、フワフワ(?)の状態のままボトルに詰めました!

反省点

今回、どの個体も無事に羽化してくれたのは、それはもう本当に嬉しいことでした。

しかし、1つだけ悔やまれる点がありました。

それは、

1匹たりとも長歯型を出せなかったこと

です!!!😭

オスはどの個体も顎がギザギザの短歯型やせいぜい中歯型止まりでした…

せっかくならカッコイイ長歯型に育て上げたかった…😢

長歯型に育てるには幼虫時の最終体重が重要になると私は考えました。

私のところでは38gの個体が最大でしたし、

20g台のオスもザラにいました。(羽化するまでずっとメスだと思っていました)

おそらく長歯を目指すには45gくらいを目安にした方が良いのだと思います。

そして、大きく育てるには餌の種類を変える必要がおそらくありました。

SNSなどで調べてみたところ、

インターメディアだからといって飼育者が全員黒いマットだけで育てているということはありませんでした。

むしろ、すこしだけなら栄養価の高いマットを使うことで大型化を目指している印象がありました。

このあたり、次回に向けての反省点としたいと思います。

注意点

さて、ここまでインターメディアの幼虫を飼育する上で私が意識したポイントをお伝えしましたが、

みなさんに1つ、ぜひ考えていただきたいことがあります。

それは、

これらの知識は科学的根拠に基づいているのか?

ということです。(ここで書いた自分の記事を否定するような言い回しですが…)

「科学的根拠」というのは

信頼できるジャーナルに原著論文が載っているのか、

ということをここでは指します。

確かに、ここで書いた方法で私はインターメディアの幼虫を6頭飼育し、

どの個体も落とさずに羽化まで持ち込めました。

しかし、私は

「論文レベル」で

バクテリアのことを読んだこともなければ

ツヤクワガタの幼虫の環境ストレス耐性について調べたこともありません。

確かに、クワガタ愛好家の方々が長年の飼育経験に基づいてノウハウを蓄積されているのは

ありがたいことですし、すごいことです。

一方で、

研究者が論文にデータとして何らかの法則性を残している、

そしてそれを読んでクワガタ飼育の質を向上させていく、

という動きもまた大切だと私は考えています。

まとめ

私はインターメディアツヤクワガタの幼虫を飼育し、全個体落とさずに羽化させることができました。

その際、

- 発酵が進んだマットを使う

- マット交換は慎重に行う(その際、マットは固詰めしない)

ということを意識しました。

しかし、夢だった長歯型を出すことはできず、

そのためにはおそらくマットの栄養価を高める必要があったのだと感じています。

また、クワガタを飼育する上では経験からくるノウハウも非常に大事ですが、

やはりデータ化されていて科学的根拠に基づいた文献を読むという行為も

確実に飼育のクオリティを上げていく、という意味では欠かせないでしょう。

ここまで読んでくださりありがとうございます(^^)

次回の記事もお楽しみに!

だすびだ〜にゃ⭐️

コメント

Its like you learn my thoughts! You seem to

grasp a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.

I believe that you can do with some % to force the message

house a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.

A fantastic read. I’ll certainly be back.